|

蒙藏医药的故事(一)蒙医药早在两千余年前即已萌芽。那时,内蒙古地区游牧部落在生活实践中逐渐积累创造了灸疗、正骨、外伤疗、马奶疗、饮食疗等法。以后蒙医中的热敷、灸疗曾传入中原地区和西藏、启迪了汉藏医的发展。

十三世纪至十六世纪,随着以成吉思汗、忽必烈为代表的蒙古帝国元王朝的兴起,我国各民族之间经济文化广泛交流,东西方通商与文化交流也很活跃。中国内地、阿拉伯、意大利的药物验方纷纷输送进蒙古大草原,于是蒙医先驱者从外来医学艺术中吸取适合本地区的部分,丰富了蒙医蒙药内涵;同时,蒙医较特长的骨伤、灸刺技术也更加广泛的传入中原、西藏、新疆乃至俄罗斯。这一时期出现了我国最早的一部营养学专著《饮膳正要》(三卷本),是元世祖忽必烈的饮膳大臣恩慧一三三O年著成的。现在中医常用的“八珍散”、“四制香附丸”等方,都出自元代蒙医沙图穆苏用汉文撰写的《瑞竹堂经验方》十卷中。 因此蒙医药是在自己的基础上与汗藏回以及印度阿拉伯医术交流结合中逐渐发展壮大起来的。

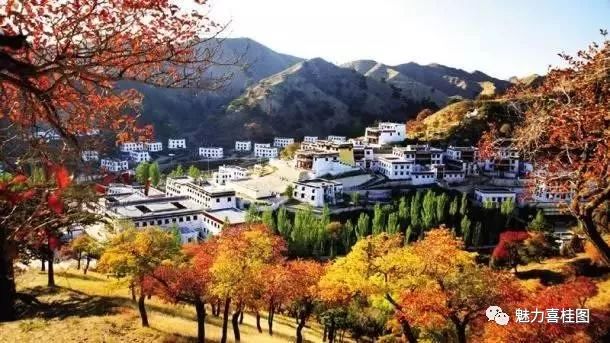

乾隆初年,藏传佛教格鲁派建筑了阴山北麓第一个寺庙——五当召庙。五当召的建立,云集了内蒙古、西藏、青海和内地的一批喇嘛高僧,其中相当一部分具有很高的蒙藏医药水平。在这种情况下,二世活佛热西尼玛在阿会店设立了医理学部,供奉药王佛和医理学部经典教材。但此学部不传授医疗课程。喇嘛僧侣学医主要靠自己拜师,在师父指引下自学成才。清末喀拉沁旗的罗卜生悫丹所著《蒙古风俗鉴》内专述蒙医疗一节,其中记:“也有从巴达喀尔禅林(五当召)修学行医者”,当时与外寺相比,五当召的医理学术是很高的。一二五世活佛和多数大喇嘛对蒙藏医药造诣很深,有的甚至成为喇嘛名医。 据有关资料记载,五当召的蒙藏医属阿会经会的“满巴”学塾。主要经典和教材有藏医《四部医典》、《蒙藏合璧医术》、《药佛经》、《脈诀》、《蒙医剂方》以及名医巴拉道尔吉著的《蒙药本草丛新》,罗木曾苏勒和木著的《满乌西杆尔德》等。当时蒙医药主要在寺庙内研究传承,其次就是为一些王爷贵族治病。

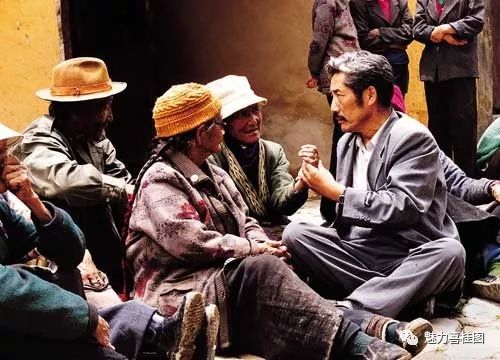

在医理上,蒙医强调以统一的和整体的观点认识机体和机体内生理、病理过程,强调人与自然环境的关系。由于蒙古民族长期以畜牧射猎为业,以肉乳炒米为主食,骨伤疾患和消化道疾病多,在这些方面较见长。喇嘛医在诊断治疗方面,与中医有相似之处,如“三诊”(问、望、触)和灸疗等。其药物疗法有清、解、温、补、和、汗、吐、下、静养等十种,理疗方法有针灸、按摩、冷热敷、皮疗、罨疗、针刺等七十七脈放血等。蒙药材常用的有八百多种,常用的方剂四百多种;取材有动植物,矿物等。蒙药讲究采收季节、时间,多以生药加工,炮制也很独特,副作用极少,临床疗效高,且价格低廉。但是,由于宗教迷信的束缚,喇嘛医们在具体行医治疗中,就把人得病分为治而愈、不治而愈、治而不愈、以祈祷禳法能愈四类,每类约一百种左右。庙中都要喇嘛念《雅鄂海楞经》、《药王经》,患者手挽念珠,用半个月时间转活佛舍利塔六千四百圈,每转一圈扣头一次。 |